Antisemitische Kulturpolitik und der Ausschluss der jüdischen Mitglieder

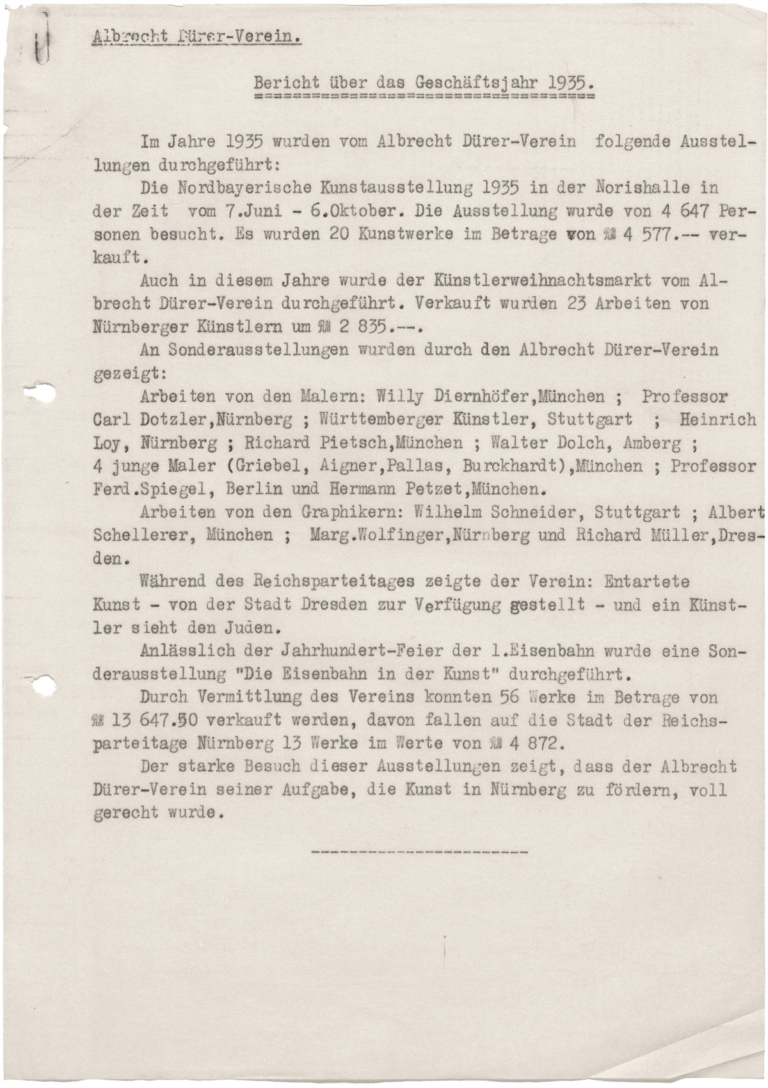

„Der starke Besuch der Ausstellungen zeigt, dass der Albrecht Dürer-Verein seiner Aufgabe, die Kunst in Nürnberg zu fördern, voll gerecht wurde.”

(Bericht über das Geschäftsjahr 1935)

Der Reichsparteitag 1935 spielt mit der Verflechtung rasseideologischer und kulturpolitischer Schwerpunkte auch kunsthistorisch eine besondere Rolle. Auf dem „Parteitag der Freiheit“ wurden die antisemitischen und rassistischen „Nürnberger Gesetze“ verlesen, gleichzeitig war die bis dato programmatischste Kulturrede Hitlers zu hören. Gerade die dort propagierte Trennung zwischen „artreiner“ und „entarteter“ Kunst veranschaulicht den völkischen Antisemitismus. Während des Reichsparteitags organisierte der Kunstverein die beiden Hetzausstellungen „Entartete Kunst“ und „Judenspiegel“, eine Einzelausstellung des antisemitischen Malers und Zeichners Karel Relink. Im Bericht über das Geschäftsjahr 1935 wird konstatiert, dass „(d)er starke Besuch der Ausstellungen zeigt, dass der Albrecht Dürer-Verein seiner Aufgabe, die Kunst in Nürnberg zu fördern, voll gerecht wurde.”

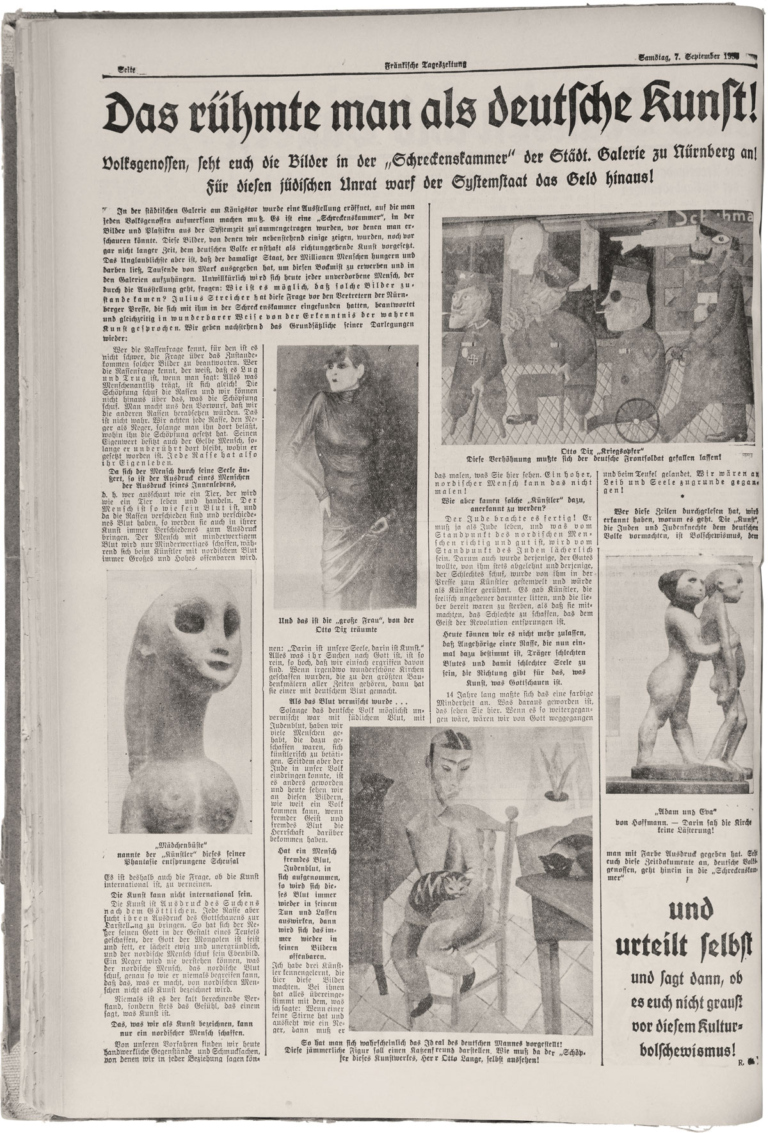

Titelblatt der Fränkischen Tageszeitung vom 12. September 1935, Nürnberg; Stadtbibliothek, Ztg 00113(1935,9-10), 90082119

Im Rahmen des „Parteitags des Freiheit" erfolgte am 11. September 1935 die Grundsteinlegung für die Kongreßhalle auf dem Reichsparteitagsgelände. Am selben Tag fanden erstmals die Kulturtagungen im umgebauten Opernhaus statt. Willy Liebel, seit 1933 Leiter des Kunstvereins, ist in der ersten Reihe neben Julius Streicher und Hermann Göring zu sehen. Am Vorabend saßen Liebel und Streicher während der Aufführung der „Meistersinger von Nürnberg" in der Ehrenloge Hitlers.

Grundsteinlegung für die Kongreßhalle am 11. September 1935; München, Bayerische Staatsbibliothek/Bildarchiv

Artikel „Das rühmte man als deutsche Kunst" zur Nürnberger Ausstellung „Entartete Kunst" vom 7. September 1935; Nürnberg, Stadtbibliothek, Ztg 00113(1935,9-10), 90082119

Die Ausstellung „Entartete Kunst" wurde aus Dresden übernommen und mit Werken aus städtischem Besitz angereichert, unter anderem Otto Dix' „Bildnis der Tänzerin Anita Berber". Das Gemäde war bereits 1933 in der Femeausstellung „Schreckenskammer" in der Städtischen Galerie zu sehen, die Emil Stahl, bis 1940 Geschäftsführer des Kunstvereins, organisierte.

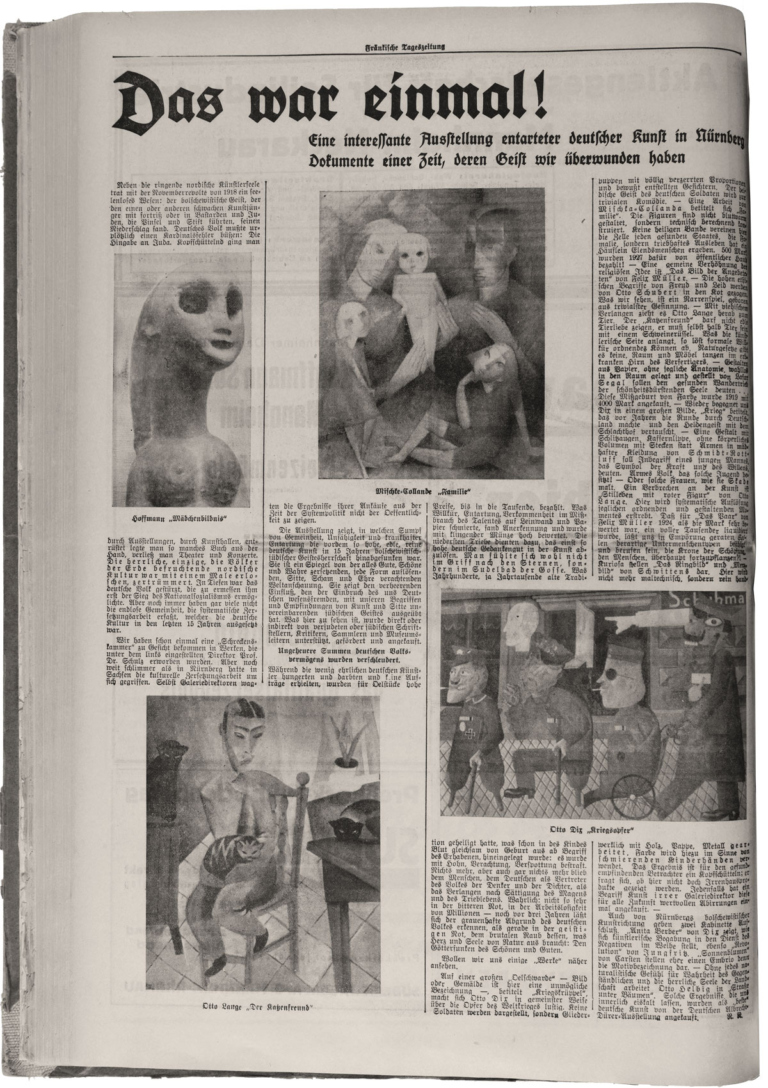

Artikel „Das war einmal!", von Robert Rösermüller, zur Nürnberger Ausstellung „Entartete Kunst" vom 12. September 1935; Nürnberg, Stadtbibliothek, Ztg 00113(1935,9-10), 90082119

Artikel „Ein Künstler sieht den Juden", von Robert Rösermüller, zur Nürnberger Ausstellung „Judenspiegel" vom 13. September 1935; Nürnberg, Stadtbibliothek, Ztg 00113(1935,9-10), 90082119

Robert Rösermüller verfasste 1928 das Buch zu der Ausstellung „Nürnberger Kunst der Gegenwart". Auf Vermittlung Rösermüllers erschien 1936 im Stürmer-Verlag Elvia Bauers antisemitisches Kinderbuch „Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid! Ein Bilderbuch für Groß und Klein".

Bericht über das Geschäftsjahr 1935; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr. 231

„Dass wir so viele Mitglieder verloren haben ist durch den Ausschluß der Juden gekommen.“

(Willy Liebel in der Mitgliederversammlung für 1935)

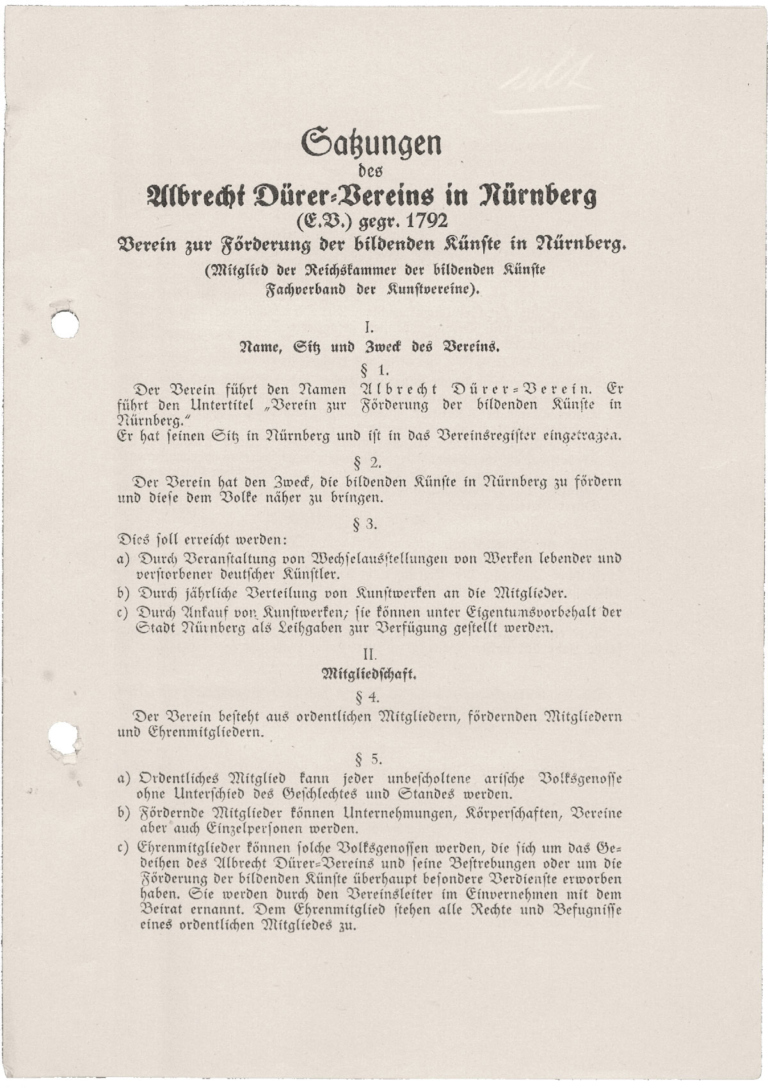

Im Dezember 1934 organisierte der Albrecht-Dürer-Verein in der Städtischen Galerie eine Einzelausstellung des Münchner Bildhauers Kurt Schmid-Ehmen, der kurz zuvor mit seinen Monumentalskulpturen auf dem „Parteitag der Einheit und Stärke” bekannt wurde. Im selben Monat traten die neuen Satzungen in Kraft, die von der Mitgliederversammlung am 23. November 1934 beschlossen worden waren. Während nach den Satzungen aus dem Jahr 1923 „jede Person ohne Unterschied des Geschlechtes und des Wohnortes” ordentliches Mitglied werden konnte, bedeutete der neu eingeführte „Arierparagraphen” den endgültigen Ausschluss der zahlreichen jüdischen Mitglieder.

Artikel „Fränkisches Kulturleben" zu den Sonderausstellungen von Kurt Schmid-Ehmen und Fritz Bayerlein aus der Fränkischen Tageszeitung vom 15. Dezember 1934; Nürnberg, Stadtbibliiothek, Ztg 00113(1934,11-12), 90082114

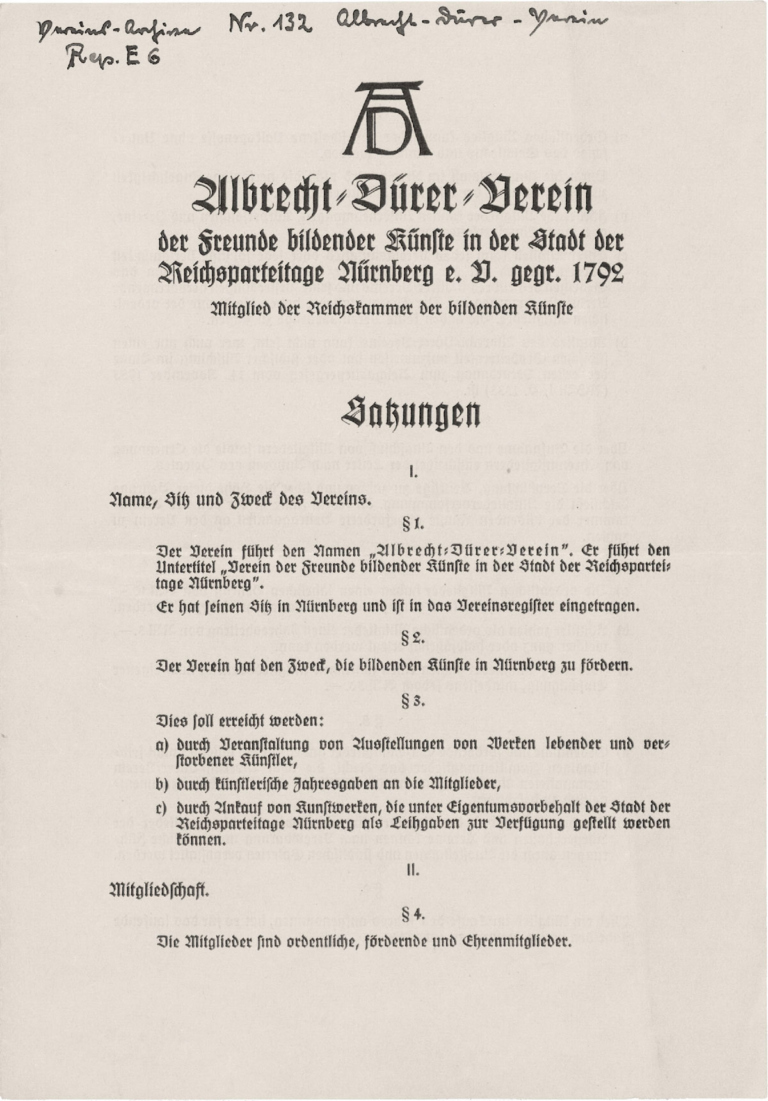

Auszug aus den Satzungen vom 12. Dezember 1934; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.231

In der Mitgliederversammlung am 23. November 1934 merkte Willy Liebel an, „dass wenn auch viele Nichtarier ihren Austritt aus dem Albrecht Dürer-Verein erklärt haben zwar eine Vermögensminderung eingetreten ist, das Ansehen des Verein aber bestimmt nicht darunter gelitten hat, im Gegenteil, der Verein kann stolz sein, die Unerwünschten ausgeschieden zu haben. Wir wollen bestrebt sein, dem Albrecht Dürer-Verein, der auf eine ruhm- und erfolgreiche Geschichte zurückblickt, neuen Odem einzuhauchen, was eine Satzungsänderung notwendig macht.“

„Ordentliches Mitglied kann jeder unbescholtene arische Volksgenosse ohne Unterschied des Geschlechtes und des Standes werden.“

(Satzungen des Albrecht Dürer Vereins vom 12. Dezember 1934)

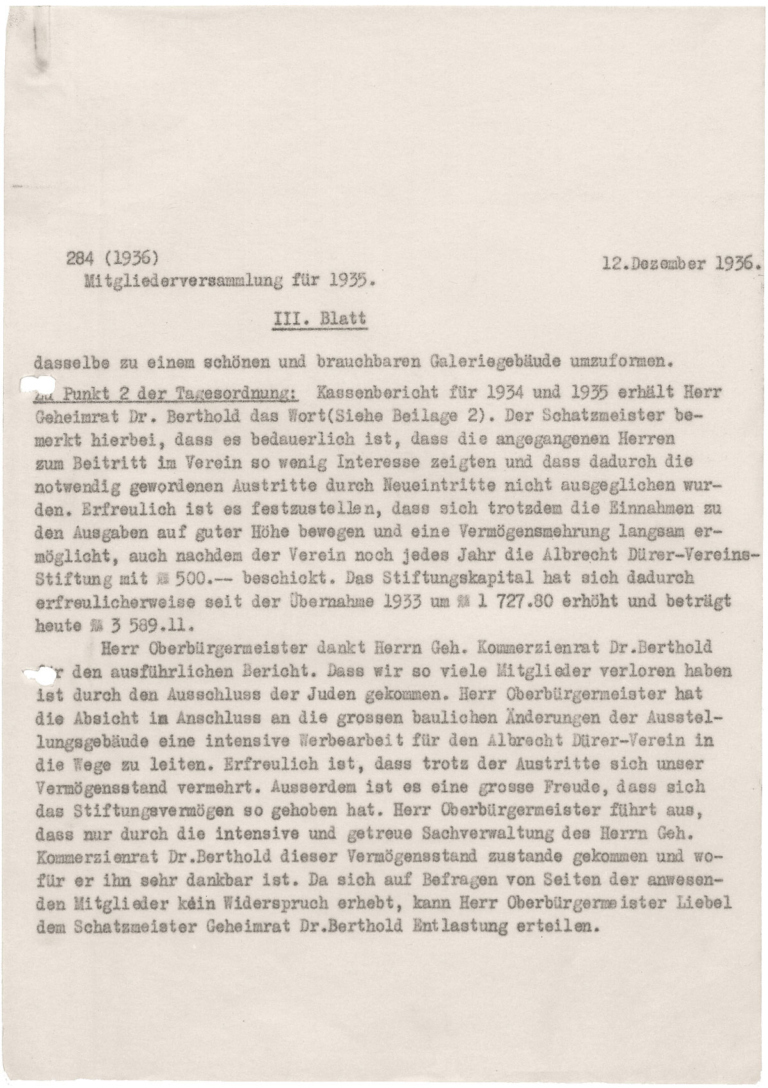

Auszug aus der Niederschrift der Mitgliederversammlung für 1935 vom 12. Dezember 1936; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.231

Die Mitgliederversammlung des Albrecht-Dürer-Vereins für 1935 findet am 10. Dezember 1936 im Künstlerhaus am Königstor statt. Nachdem der Schatzmeister des Albrecht-Dürer-Vereins, Geheimrat Max Berthold, bei der Vorstellung des Kassenberichtes für die Jahre 1934 und 1935 festgestellt hatte, dass „(...) die notwendig gewordenen Austritte durch Neueintritte nicht ausgeglichen wurden", präzisierte Liebel: „Dass wir so viele Mitglieder verloren haben ist durch den Ausschluß der Juden gekommen.“

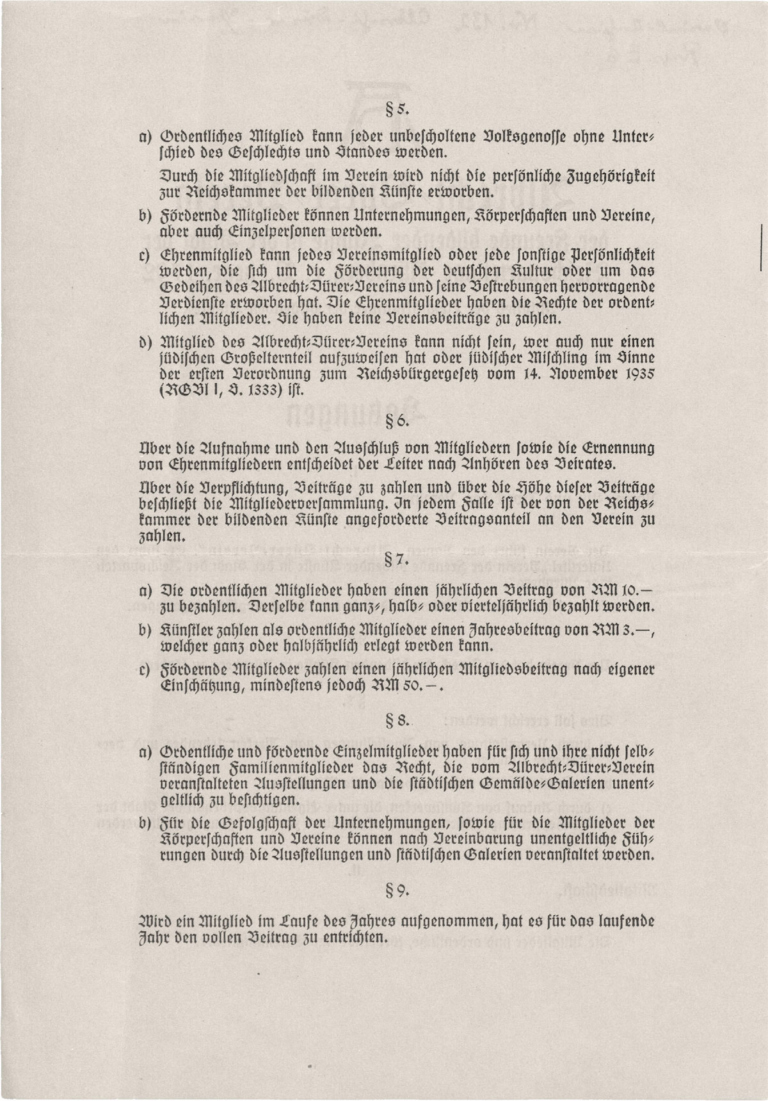

Auszug aus den Satzungen des Albrecht-Dürer-Vereins vom 20. Januar 1941; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.56

Obwohl die Nürnberger Juden und Jüdinnen längst aus dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt ausgeschlossen waren, haben die Mitglieder des Albrecht-Dürer-Vereins im Januar 1941 neue Satzungen mit einer Präzisierung des „Arierparagraphen" (§ 5.d) beschlossen."

Auszug aus den Satzungen des Albrecht-Dürer-Vereins vom 20. Januar 1941; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.56