Kriegsendphase und Kriegsende

„Diese Verbindungen sind nicht äußere Zufälle, sie sind innerlich begründet durch stammesartliche Bindung und Überlieferung. (…) Von dieser in sich ruhenden Welt der Kunst, wie sie unbekümmert um äußere Geschäftigkeit, laute Reklame, kriegerische Unruhe aus der Stille des Ateliers in die Gemeinschaft des Volkes hinaustritt, möchte diese Ausstellung zeugen.“

(Eberhard Lutze, Ausstellungskatalog „Bildnisse und Landschaften von Hans Blum, Walter Conz und Oskar W. Hagemann”, 1943)

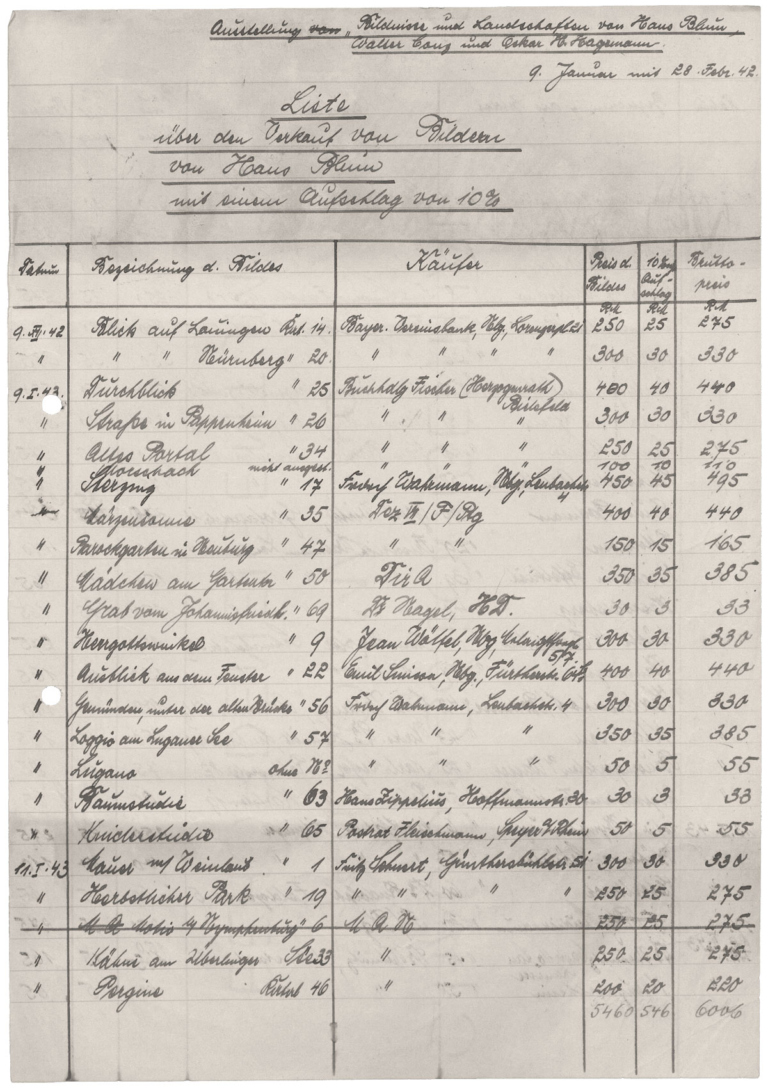

Die beginnende Kriegsendphase ist im Frühjahr 1943 bei der Eröffnung der Ausstellung „Berliner Zeichner und Graphiker“ sichtbar. Die ersten Sitzreihen waren den Witwen der gefallen Soldaten vorbehalten. Der Ausstellungsbetrieb lief nach wie vor weiter. Parallel zu der Schau in der Städtischen Galerie organisierte der Kunstverein in Berlin die „Graphik-Ausstellung des Albrecht-Dürer-Vereins“ mit unter anderem Hermann Gradl, Eitel Klein und Max Körner. Gleiches gilt für die Verkäufe, wie das Beispiel des Nürnberger Maler Hans Blum zeigt. Er konnte Anfang 1943 in der Ausstellung „Bildnisse und Landschaften von Hans Blum, Walter Conz und Oskar W. Hagemann“ Arbeiten im Wert von über 12.000 Reichsmark (etwa 52.000 Euro) verkaufen.

Eröffnung der Ausstellung „Berliner Zeichner und Graphiker“ in der Städtischen Galerie am Königstor im Mai 1943, am Rednerpult Eberhard Lutze; Nürnberg, Stadtarchiv, A58/1174

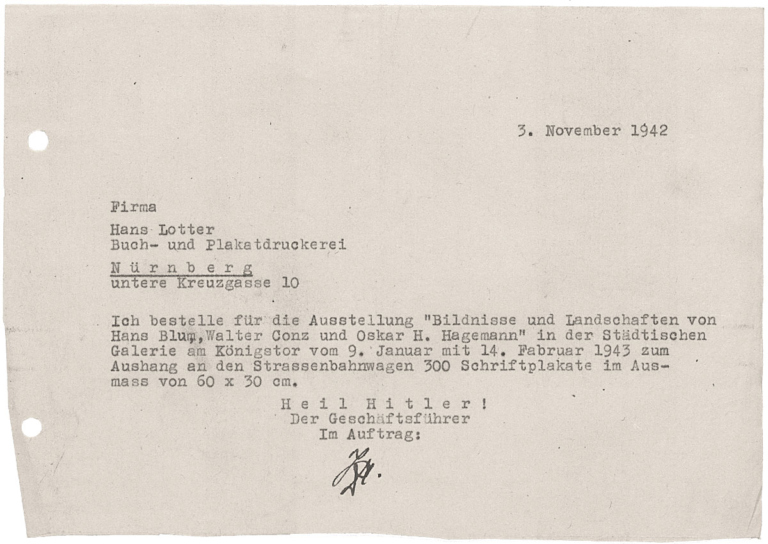

Bestellung Straßenbahnplakate „Bildnisse und Landschaften von Hans Blum, Walter Conz und Oskar W. Hagemann", 1943; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.129

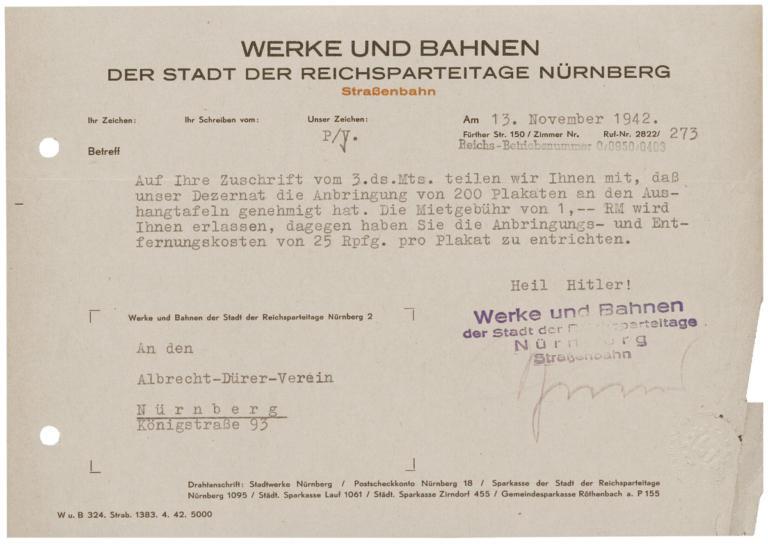

Genehmigung Straßenbahnplakat „Bildnisse und Landschaften von Hans Blum, Walter Conz und Oskar W. Hagemann", 1943; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.129

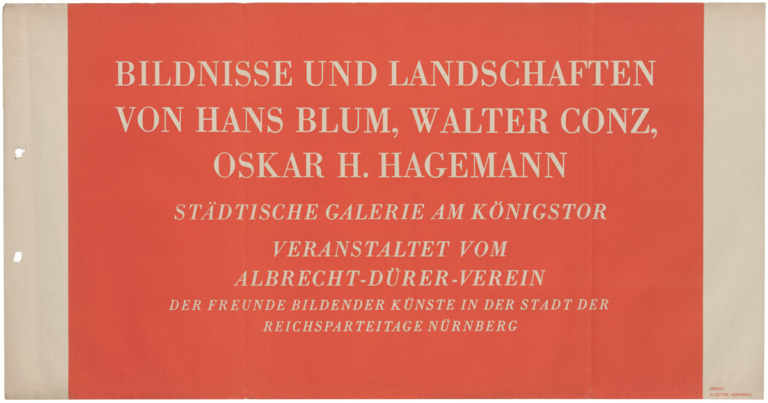

Plakat der "Bildnisse und Landschaften von Hans Blum, Walter Conz und Oskar W. Hagemann" in der Städtischen Galerie am Königstor, Januar/Februar 1943; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.129

Der „gottbegnadete" Karlruher Maler Oskar H. Hagemann nahm regelmäßig an der „Großen Deutschen Kunstausstellung“ in München teil und an Ausstellungen, wie „Der Deutsche Mensch“ 1941 in Berlin und „Deutsche Künstler und die SS“ 1944 in Salzburg.

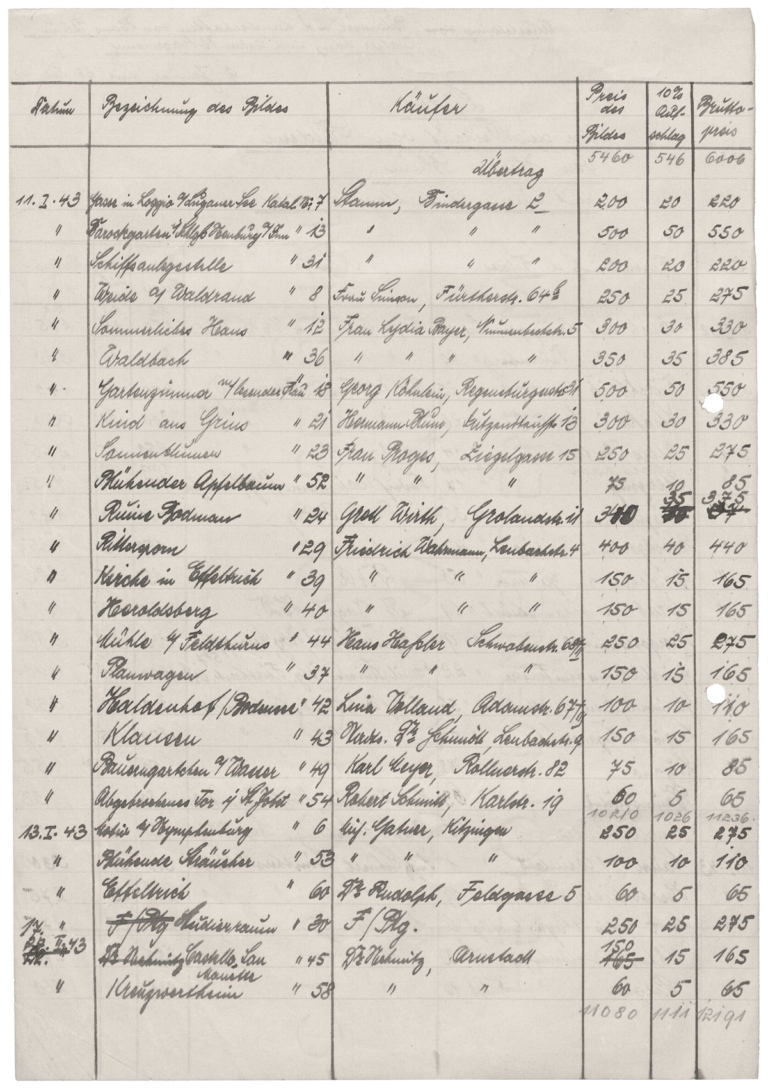

Verkäufe Hans Blums in der Ausstellung „Bildnisse und Landschaften, Walter Conz und Oskar W. Hagemann" 1943; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.129

„Je länger und je schwerer die Barbarei der feindlichen Terrorangriffe über den Städten der europäischen Kultur wütet, umso mehr tritt in Erscheinung, was wir alle seit Beginn dieses Krieges mit Erstaunen und als Bestätigung der uns eigenen kulturellen Tradition und Verantwortung beobachtet haben: dass auf allen Gebieten des kulturellen und musischen Lebens eine Verinnerlichung und Vertiefung, eine engere Fühlnahme von Ausübenden und Aufnehmenden in der Kunst um sich griff. (…) So kann es nicht wunder nehmen, wenn an vielen Stellen des Reiches die mit der Pflege des Ausstellungswesens betrauten Kunstvereine ihre Mitgliederzahlen erhöhen konnten, wie umgekehrt aber die wegen kriegsbedingter Schwierigkeiten vorgenommene Lahmlegung der im Frieden geleisteten eine Entwöhnung und Entfremdung herbeigeführt hat, die nie wieder aufzuholen sein wird.”

(Eberhard Lutze, Eröffnungsrede zur Ausstellung „Gäste des Albrecht-Dürer-Vereins stellen aus“ am 13. Februar 1944)

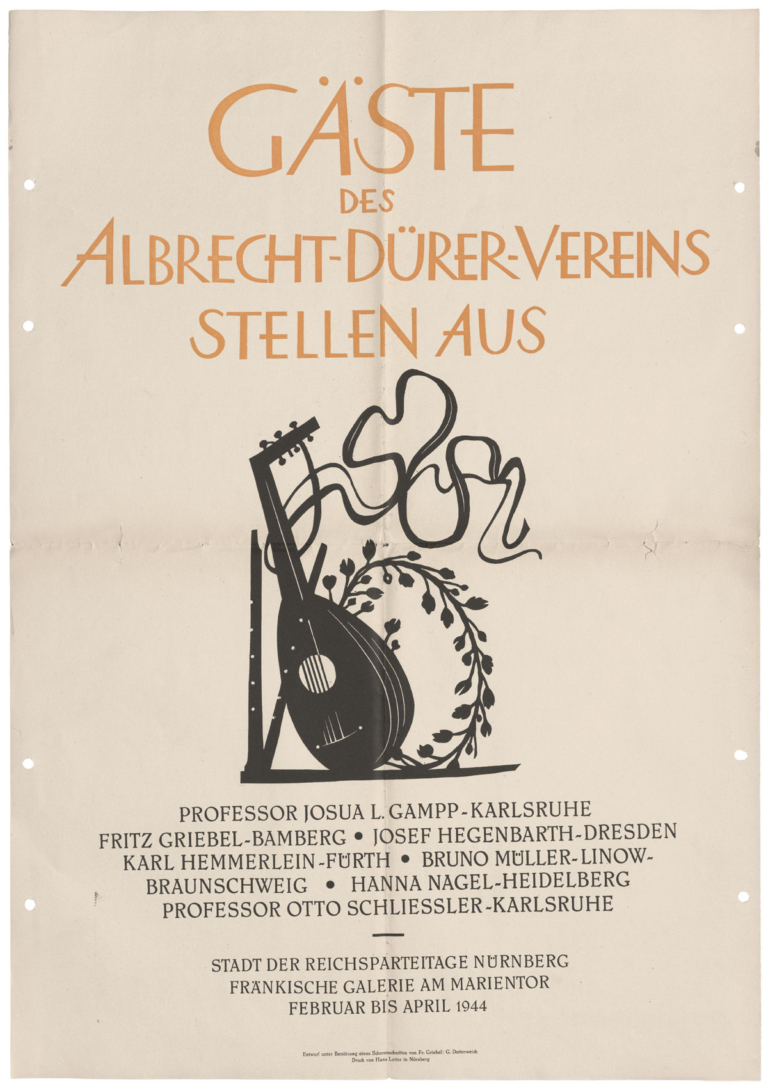

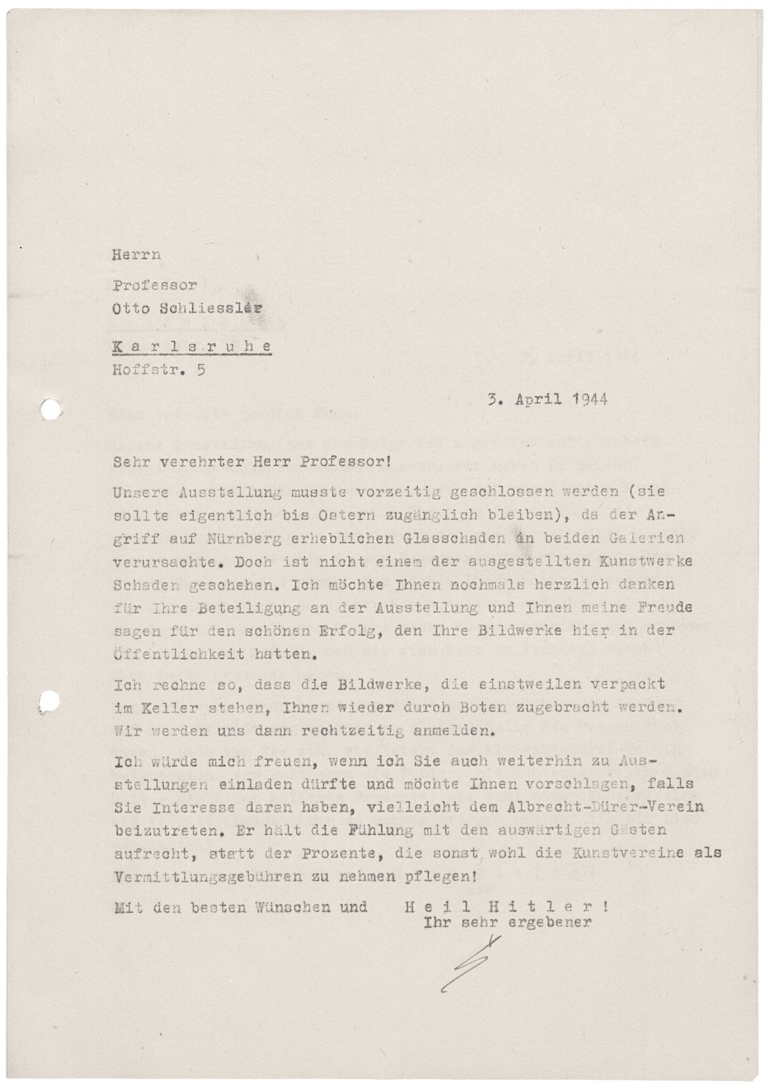

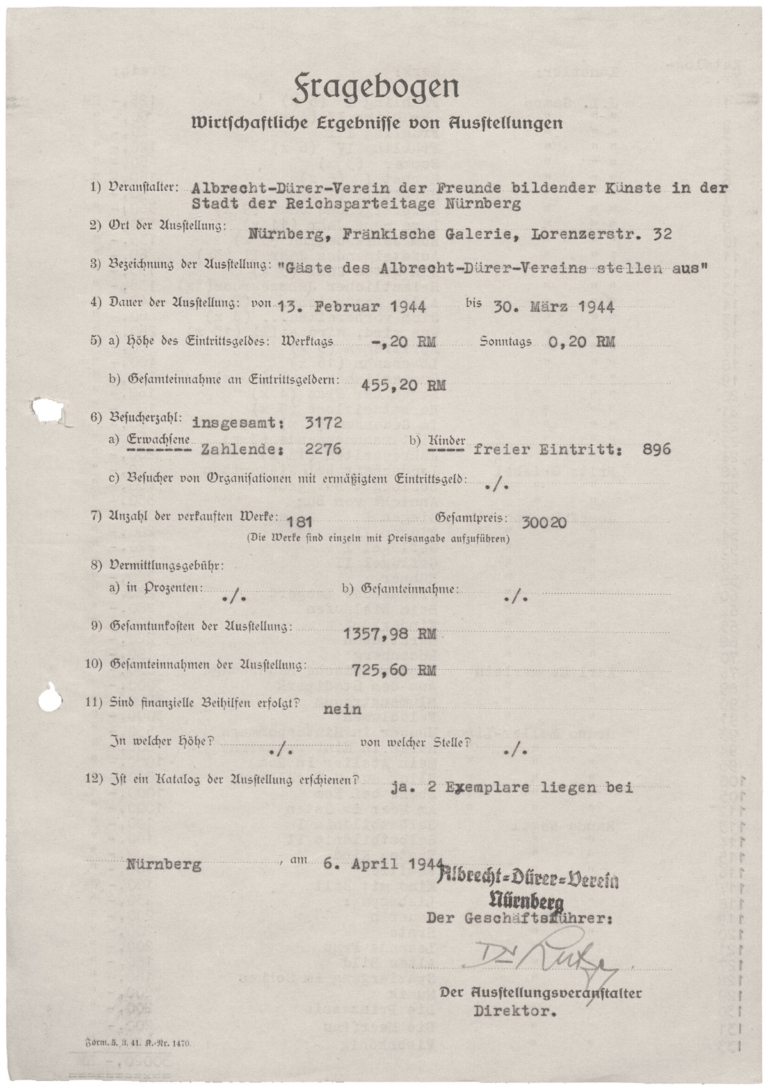

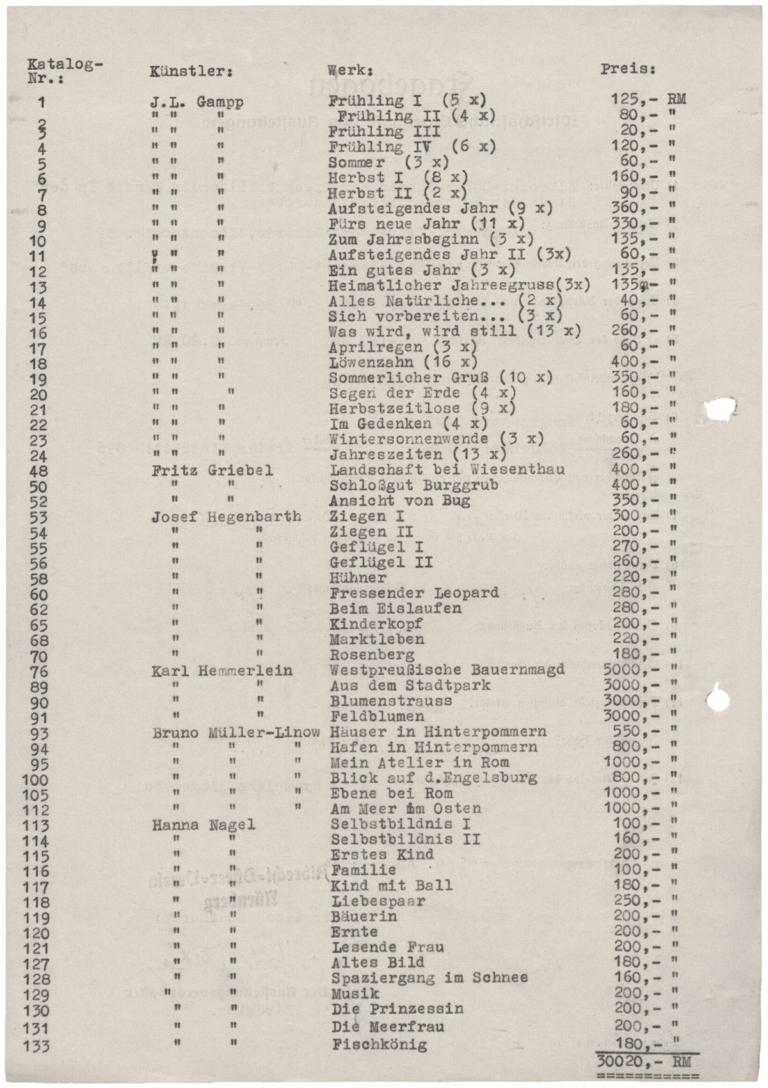

Im Frühjahr 1944 fand mit „Gäste des Albrecht-Dürer-Vereins stellen aus“ die letzte große Ausstellung des Albrecht-Dürer-Vereins während des Nationalsozialismus statt. In einem Brief an den Karlsruher Künstler Otto Schliessler berichtet Eberhard Lutze von der frühzeitigen Schließung der Ausstellung wegen der Glasschäden infolge der Luftangriffe vom 30. März 1944. Gleichzeitig wirbt er um die Mitgliedschaft Schliesslers und anderer beteiligten Künstler:innen wie Hanna Nagel und Josef Hegenbarth. Von letzteren und Josua Leander Gampp, Fritz Griebel, Karl Hennerlein und Bruno Müller-Linow wurden 181 Werke im Wert von über 30.000 Reichsmark (über 110.000 Euro) verkauft.

Plakat der Ausstellung "Gäste des Albrecht-Dürer-Vereins stellen aus" in der Fränkischen Galerie am Marientor, 13. Februar bis 30. März 1944; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.133

Brief an Otto Schliessler 3. April 1944; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.133

Fragebogen "Wirtschaftliche Ergebnisse von Ausstellungen" vom 6. April 1944; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.133

Zwischen 13. Februar und der vorzeitigen Schließung am 30. März 1944 wurde die Ausstellung von fast 3.200 Menschen gesehen. Zu den Käufer:innen gehörten unter anderem der Albrecht-Dürer-Verein, die Galerien der Stadt Nürnberg, Max Körner und Ria Picco-Rückert.

Liste mit Verkäufen der Ausstellung „Gäste des Albrecht-Dürer-Vereins stellen aus"; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.133

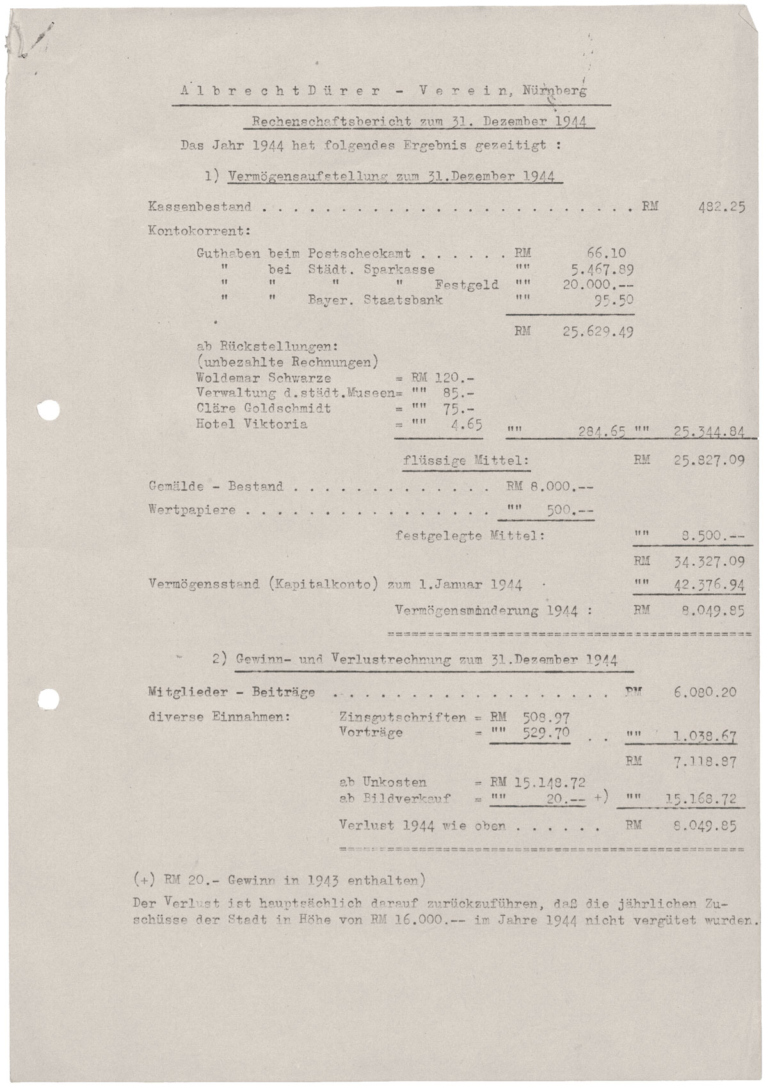

Rechenschaftsberichte vom 31. Dezember 1944; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.231

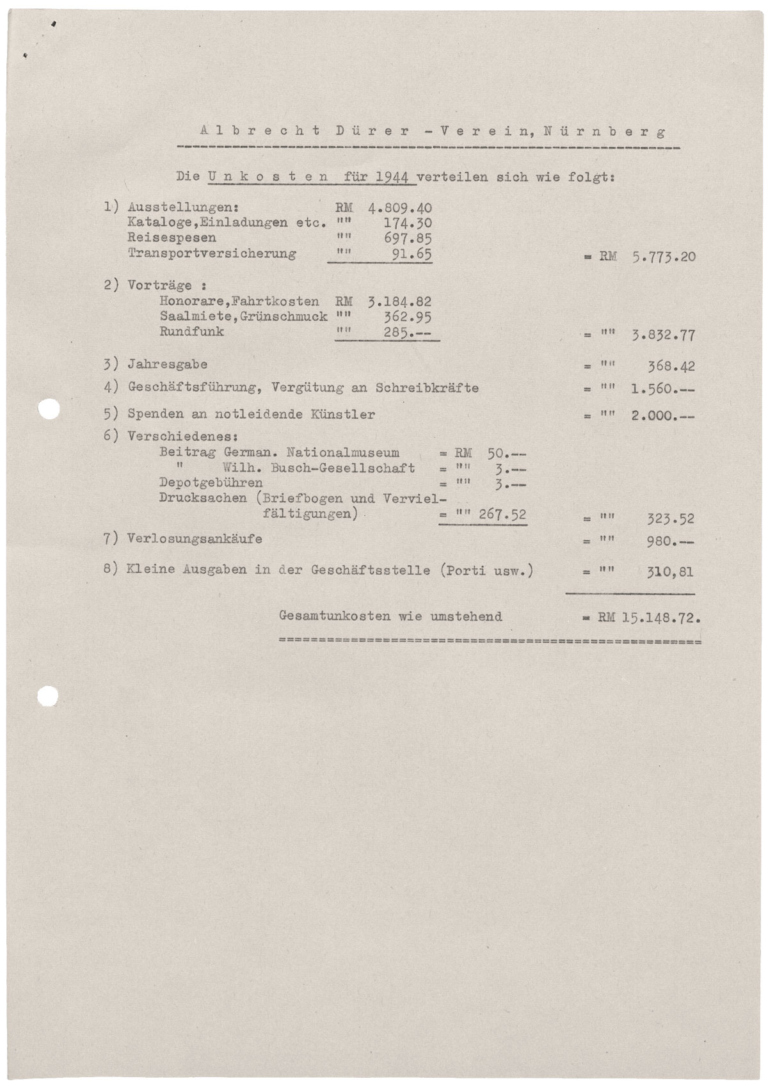

Im Jahr 1944 konnte der Albrecht-Dürer-Verein noch Mitgliedereinnahmen von über 6.000,- Reichsmark (knapp 26.000 Euro) verzeichnen, dafür keine Zuschüsse der Stadt Nürnberg über die üblichen 16.000,- Reichsmark (etwa 69.000 Euro). Die Unkosten, über gut 15.000,- Reichsmark (etwa 65.000,- Euro), resultierten noch aus Ausstellungen und Vorträge.

Aufstellung der Unkosten 1944; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.231

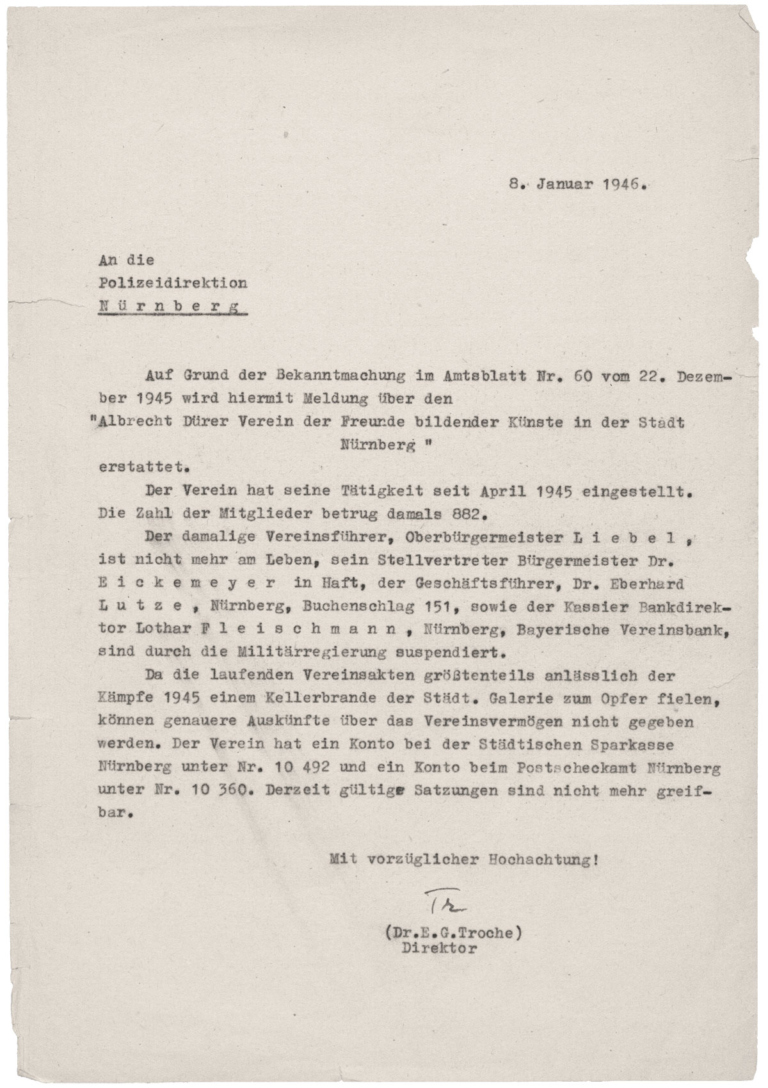

Brief von Dr. Ernst Günter Troche an die Polizeidirektion Nürnberg vom 8. Januar 1946; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.239

Im April 1945 hat der Albrecht-Dürer-Verein seine Tätigkeit eingestellt. Die damalige Mitgliederzahl betrug 882, Auskünfte über das Vereinsvermögen konnten zu dem Zeitpunkt nicht erbracht werden

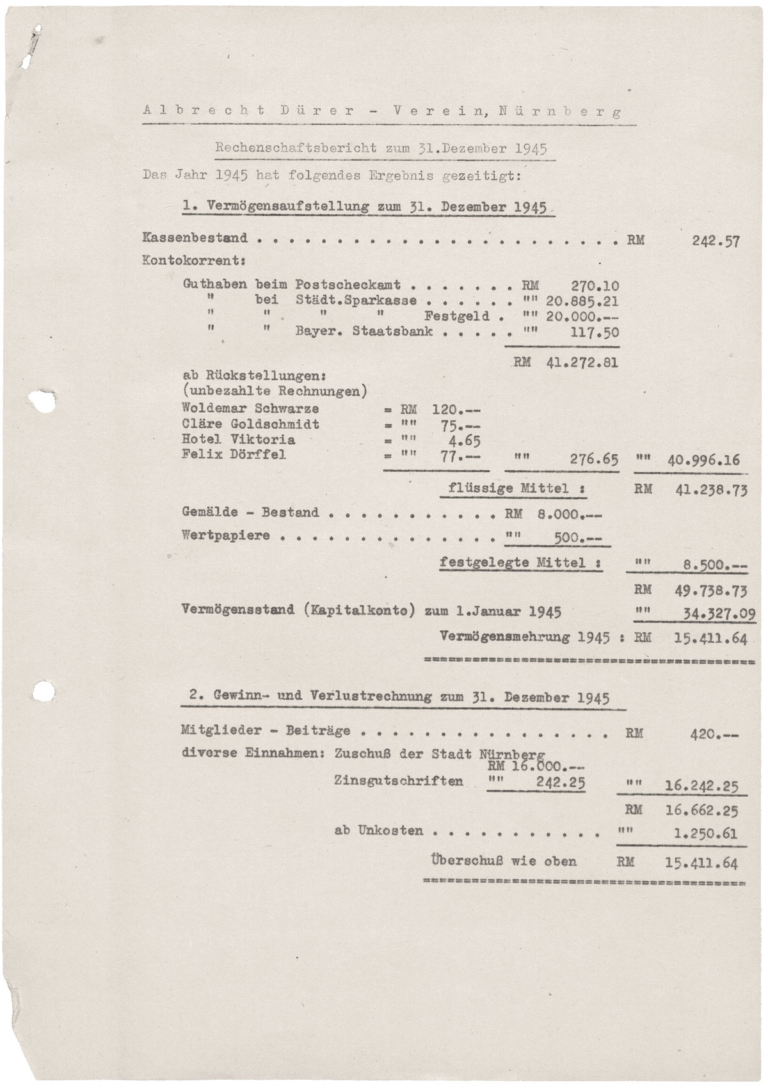

Rechenschaftsberichte vom 31. Dezember 1945; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132, Nr.231

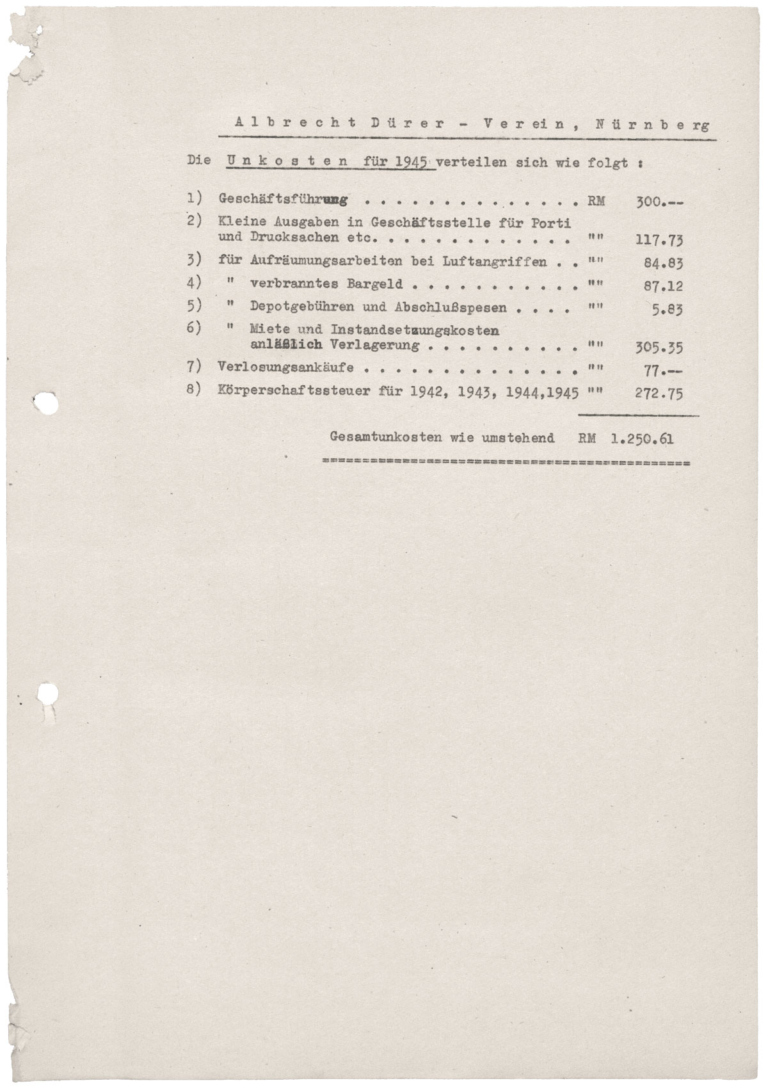

Gegen Kriegsende sind Ausgaben für „Aufräumungsarbeiten bei Luftangriffen" oder „verbranntes Bargeld" verzeichnet. Ende 1945 verfügte der Kunstverein über ein größeres Guthaben bei den Banken als Ende 1944, das Vermögen stieg um gut 15.000,- Reichsmark (etwa 63.000,- Euro).

Aufstellung der Unkosten 1945; Nürnberg, Stadtarchiv, E6/132 Nr.231